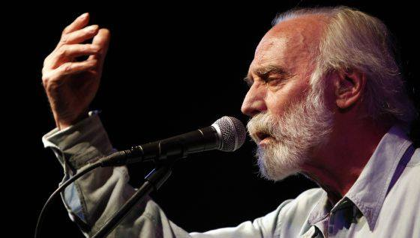

Zozobras en el Km.0

Hace un mes desde que Javier Krahe involuntariamente se fue a cantar por otros mundos y todavía no le han otorgado el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, siquiera el de las Artes. Tampoco le han puesto un busto de oro en plena Gran Vía madrileña ni una calle, ni han cambiado el nombre de la Plaza de España por el suyo. Pero es probable que quizá la mediocridad de un país como España nunca lo haga.

Murió en Zahara de los Atunes donde veraneaba desde hacía más de treinta años el pasado 12 de julio. Decía que era su mes de trabajo en el que se dedicaba a escribir nuevas canciones con las que engrosar un repertorio de más de ciento cincuenta publicadas en una discografía de quince discos. La muerte le encontró de imprevisto, no le avisó a sus 71 años y un infarto se llevó a uno de nuestros intelectuales, porque Javier Krahe si era algo antes de cantante-letrista era un intelectual leído, de los que reivindicaba su rechazo al alzheimer poniéndose a recordar sus cien amores.

El de la quijotesca figura como firme ácrata nunca se doblegó, ni ante el partido socialista del felipismo de mediados de los ochenta al que puso ante el espejo para que viera sus vergüenzas con Cuervo ingenuo, una de las mejores canciones satíricas que se han escrito, y que posteriormente fue censurada en una democracia que había muerto en el útero antes de nacer. Años después, en un acto de negación de la libertad de expresión fue llevado a un inquisitorio juicio por ofender los sentimientos de ciertos sectores de la ortodoxia católica y del que salió airoso subido a hombros de la gloria que solo proporciona el triunfo de la única diosa a la que nos debemos, la diosa Razón.

Sostuvo el rigor literario como único estandarte, renunció al mejor verso de su vida por una coma y a su mejor canción por ser fiel a los cánones métricos de la poesía. Porque leídas sus canciones se convierten en poemas. Además era el hombre serio que más se reía y mantuvo el humor inteligente más fino que ha conocido en las últimas décadas este país de gritos iracundos.

No escribía canción protesta. Decía que él hacía la canción y que ya protestará ella si quería. Trataba las más delirantes temáticas en sus canciones; un día se nos presentaba como un misionero enamorado de una religiosa a los que Dios guardaba cierto recelo por incumplir el sexto mandamiento, otro día era un astronauta con agorafobia. Pero era cuando una novia le dejaba cuando interpretaba su mejor papel. Y escribía sus mejores canciones. Y por eso tenía cientos de novias y todas inventadas. Menos una.

Rodeado de tres escuderos de la talla de Javier López de Guereña a la guitarra, de Andreas Prittwitz a los instrumentos de viento y de Fernando Anguita al contrabajo rodó por todo el país de concierto en concierto para enfrentarse a un público de culto y fiel que abarrotaba las salas allá donde actuaba. Quienes sostuvimos una conversación con él sabemos que rozamos el Monte Parnaso y que estábamos frente a un gigante que no abría la boca si no era para cerrar la nuestra. Que lo que decía era para aprender, y si no lo hacías es que no lo merecías.

Con la muerte de Javier Krahe este país se ha devaluado. Y muere la inteligencia. Con él se va todo lo que uno aspiraría ser, un vago burlón que reivindicaba el derecho a la pereza y denunciaba la sacralización del trabajo. Vivir sin horario alguno y amortizado. Y se fue con L’orage (La tormenta) de su admirado Georges Brassens acompañándole en su nuevo viaje dejándonos muy huérfanos y muertos de risa.

No hace falta ningún premio, ningún busto de oro ni que le pongan su nombre a una calle o a una plaza. Bastaría con bautizar un colegio público con su nombre y que en él sus letras se estudiaran como se estudia la Torá.

Casa de Pablo Carbonell en Zahara de los Atunes un día antes de morir

Suyas eran dos canciones a las que llamó Gracias, tabaco y Gracias, canción. A nosotros no nos queda más que gritar Gracias, Javier. Y reivindicarle todos los días.

Juanma López Andreu

Con pasos cerriles – Javier Krahe